En Argentina, las legislación y las políticas públicas sobre cuidados han tenido avances pero también obstáculos. En el marco del Día internacional de las Trabajadoras del Hogar y del 8vo aniversario de la promulgación de la Ley 26.844 sobre el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, resaltamos la importancia de la legislación y regulación del trabajo de les que cuidan de forma remunerada, aunque reconocemos que aún queda un arduo trabajo en pos de su efectivización y ampliación.

En la década del ’50 aparecieron las primeras leyes vinculadas al trabajo doméstico, con el fin de definir las relaciones laborales y sus derechos como trabajadoras.

Pero no fue sino en 2013 cuando se sancionó la Ley 26.844 que estableció un régimen especial de contrato de trabajo para las trabajadoras remuneradas de casas particulares. Esta ley regula las relaciones laborales que se entablan dentro las casas particulares o en el ámbito de la vida familiar y que no generan para el empleador un lucro o beneficio económico directo. Define a este trabajo como toda prestación de servicios de tareas de limpieza, de mantenimiento u otras actividades típicas del hogar, asistencia personal y acompañamiento a los miembros de la familia o a quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador, y el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad.

En este proceso, el activismo y luego la organización sindical de las trabajadoras de casas particulares, ha sido clave en la lucha por sus derechos. La Unión de Personal Auxiliar de Casas particulares (UPACP), que engloba a las trabajadoras de casas particulares, “desarrolla sus tareas de defensa y representación de las trabajadoras/es del sector desde principio del siglo pasado. Hoy las trabajadoras/es cuentan con una ley que regula la actividad, la Nº 26.844, que equipara, como corresponde, la labor del servicio doméstico a la de trabajadores de otros gremios. Ahora las trabajadoras/es de casas particulares tenemos derecho a vacaciones, licencia por maternidad, entre todos los derechos laborales.”

Esta ley intenta poner en pie de igualdad, los derechos de las trabajadoras de casas particulares con los de cualquier otra persona trabajadora en relación de dependencia y formalizada. Sin embargo, las características del trabajo doméstico, relacionado con el ámbito de lo privado, de lo invisible, con el deber asignado a las mujeres de cuidar y de dar amor de forma desinteresada, abnegada y sin ningún tipo o con escasa remuneración y reconocimiento, dificulta que se consideren a estas actividades como un trabajo y a quienes lo realizan, como trabajadoras.

Mercado laboral de las trabajadoras de casas particulares

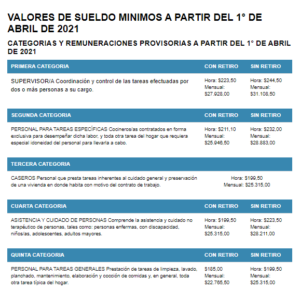

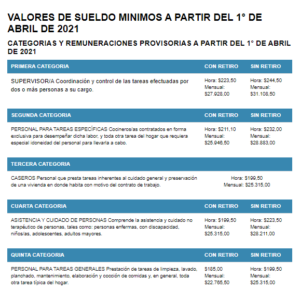

La Ley 26844 no sólo establece el régimen de las trabajadoras de casas particulares sino también diferentes categoría según el tipo de trabajo que se desarrollaba en el ámbito doméstico. Estas categorías se traducen en las escalas salariales:

Fuente: www.upacp.org.ar/

Sin embargo, este reconocimiento lejos está de significar la efectivización de sus derechos laborales.

Según un informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, en la Argentina, la principal ocupación de las mujeres es el servicio doméstico remunerado: representa el 16,5% del total de empleo de las mujeres ocupadas y el 21,5% de las asalariadas. Es la actividad más feminizada del mercado (el 96,5% son mujeres), la que presenta la tasa de informalidad más alta (72,4%) y la que tiene los ingresos promedios más bajos del mercado, constituyéndose en las trabajadoras más pobres de toda la economía. Esto significa que una trabajadora doméstica cobra 46 pesos por cada 100 que recibe una empleada del sector privado y 30 pesos por cada 100 que recibe una trabajadora formal. En comparación a los varones, ganan 26 pesos por cada 100 pesos que gana uno de ellos. Según la OIT, esta informalidad y precarización genera el incumplimiento de derechos y un espacio para la explotación laboral, incluso de niñas y adolescentes.

Para Candelaria Botto: “En nuestro país, donde el Estado no satisface estas necesidades, el rol de las trabajadoras domésticas se vuelve imprescindible para una gran cantidad de hogares. Sin embargo, este trabajo se da mayormente en condiciones precarias y con una baja remuneración, que deja en evidencia el poco valor social que se le da al trabajo reproductivo.”

Aun con todas estas limitaciones para el acceso a derechos, es probable que esté en mejores condiciones laborales una empleada registrada, cuyas relaciones laborales están reguladas por un marco legal.

Que la autonomía de unas no se la quite a otras

Ahora bien ¿Quiénes son las mujeres que conforman este grupo de trabajadoras domésticas?

Mercedes D´Alessandro, en su libro “Economía Femini(s)ta”, afirma que las “hadas madrinas” que sostienen la vida de quienes habitan los hogares de mayores ingresos, son mujeres en situación de vulnerabilidad y pobreza. Muchas de ellas tienen hijes a cargo y la mayoría no ha podido concluir el secundario (sólo el 2% de ellas completó una carrera terciaria o la universidad). Como resultado, el 40% de las madres pobres es trabajadora de casas particulares.

Son mujeres que necesitan trabajar pero no están calificadas para acceder a otro tipo de empleo. Además, suele ser una de las primeras opciones laborales para las mujeres provenientes de otros países, aunque es más destacable el porcentaje de migrantes internas entre estas trabajadoras . Muchas jóvenes ven en este empleo una forma de salir de la pobreza, pero terminan viviendo en un cuarto de servicio de una familia acomodada que no les paga aguinaldo, vacaciones o días por enfermedad.

En este punto, es importante pensar en el tenso enlace entre las formas de cuidado remuneradas con las no remuneradas. Dada la injusta organización social que distribuye los cuidados, el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado recae principalmente sobre las mujeres. Por eso siempre es necesario que exista una mujer que cuide, para “liberar” a otra de dichas tareas. Y aquí, no sólo es la terca persistencia de la división sexual del trabajo la que atenta contra los avances a favor de una sociedad más justa y equitativa, sino que también son otros factores de desigualdad y opresión que se superponen al género. La clase y potentes procesos de racialización que aún perduran atraviesan los trabajos de cuidados.

Como el trabajo doméstico es, en gran medida, desempeñado por mujeres pobres, campesinas, migrantes, representantes de diversas etnias, de baja escolaridad y poca instrucción, que encuentran en esta actividad un medio para subsistir, es uno de los trabajos más devaluados no sólo en términos económicos sino también, en términos sociales. Entonces, las familias con mayores ingresos, pueden recurrir al mercado para liberar tiempo, lo que implica contratar a otra mujer más pobre para que realice los trabajos domésticos y de cuidados.

Como dice D´Alessandro: “detrás de toda gran mujer, hay otra gran mujer”.

Esto nos invita a pensar los cuidados en clave feminista e interseccional, que ponga en el centro de la escena a los trabajos de cuidado y los desrromantice. Porque la falta de salarios dignos y acceso real a derechos laborales, no se compensa con gratitud y amor.

Como dice Sol Minoldo: “¿Cuán feminista puede ser un proceso en el que unas mujeres se emancipan a costas de otras, dejando la distribución sexual del trabajo doméstico intacta?

Si hay explotación, no deja de haberla porque la trabajadora sea tratada con afecto y se le abra la confianza de nuestra vida íntima, aunque pueda notarse un poco menos. Ya es tiempo de poner en cuestión la forma en que “el amor” ha sido usado para invisibilizar que el trabajo doméstico es trabajo, lo haga quien lo haga. Que el amor no sea excusa para negar a las trabajadoras sus derechos.”

Si bien se ha ido visibilizando cada vez más la importancia del cuidado y de quienes cuidan -en especial durante la pandemia-, este no se ha traducido aún en mejoras salariales para el caso del trabajo doméstico y de cuidado remunerado. Todavía tenemos una deuda con las personas que cuidan. Con las trabajadoras de casas particulares, aún hay enormes brechas sociales, culturales y económicas por saldar. Ellas realizan un trabajo imprescindible pero en condiciones precarias e irregulares, con salarios de miseria que a duras penas les alcanza para acceder a la canasta básica.Las brechas y obstáculos que enfrentan todos los días estas trabajadoras son un impedimento para el real acceso a sus derechos como trabajadoras, como mujeres y como personas.

Autora