El programa Integral de Infraestructura Gasífera – o el programa de Gasoductos Troncales – impulsado por el gobierno de la Provincia de Córdoba, llegó a su fin en el año 2019 con la culminación de las obras. Hacia 2022 las obras continúan a nivel municipal, y el programa ya ha comenzado su etapa de conexión a la red de gas natural. Sin embargo, aún quedan las dudas respecto a cómo podrá tener acceso al servicio la ciudadanía, en especial quienes se ubican en los sectores en situación de vulnerabilidad.

El acceso a la información pública y la transparencia se constituyen como un derecho humano fundamental. Las personas tienen derecho a conocer lo que será planeado para sus comunidades y con base en ello, tomar las decisiones informadas y pertinentes acerca de los procesos de desarrollo que afectarán sus vidas.

En el campo de las políticas públicas, proveer y garantizar el acceso a la información pública es la piedra angular de la buena gobernanza. La transparencia es vital para permitir que las personas y las comunidades exijan rendición de cuentas a sus instituciones, y se fomente la confianza en los gobiernos y la reducción de la corrupción. Asegurar este derecho tiene como resultado la generación de oportunidades para que la ciudadanía aprenda, crezca y tome mejores decisiones para sí y quienes les rodean.

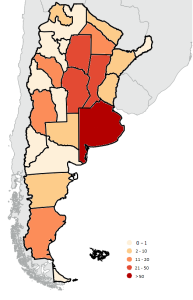

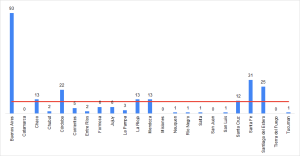

La referencia a esto es relevante cuando se analizan políticas y programas públicos que tienen por objeto la contribución al desarrollo a gran escala. Tal es el caso del programa Integral de Infraestructura Gasífera impulsado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Esta serie de obras de infraestructura comenzó a ejecutarse en el año 2015 y concluyó en 2019, con el propósito de “potenciar el abastecimiento con gas natural a viviendas, comercios e industrias”. De acuerdo con el Gobierno, se invirtieron 890 millones de dólares para desplegar 2.801 kilómetros de cañerías que darán la posibilidad de conectarse a la red de gas natural a 972.430 habitantes de la provincia sin servicio. Sin embargo, la planificación comenzó con mucha anterioridad al año de implementación y bajo un escepticismo sostenido en la falta de información y transparencia alrededor de su financiamiento, sus potenciales impactos ambientales y sociales, la cantidad de beneficiarios totales, entre otros.

Posterior a la finalización del proyecto en 2019, aún existían dudas respecto a cómo sería el proceso de conexión para las localidades y de qué manera la ciudadanía tendría acceso efectivo al servicio. De igual manera, también quedaban obras de infraestructura por concluir a nivel municipal. Hacia julio de 2021, el Gobierno declaró que 75 localidades ya contaban con acceso a gas natural luego del programa de gasoductos troncales. Se hizo mención a la cantidad de habitantes que se beneficiarán , sin reparar en información respecto de su ubicación y otros datos que demuestren si las brechas de desigualdad en el acceso se han comenzado a cerrar o podrán cerrarse como producto de esta obra. Esto es de vital importancia siendo que el gobierno también expuso acerca de la red de créditos Bancor para viviendas y negocios, que facilitarían la conexión y la obtención del servicio. Quedaba por saber de qué manera se apoyará a aquellos grupos marginalizados y en situación de vulnerabilidad a quienes se les dificultará acceder a este beneficio, y que por lo tanto no llegarán -o podrán hacerlo en un futuro lejano- a contar con gas natural.

Hacia 2022 las dudas respecto del alcance de este proyecto para la población cordobesa aún no se disipan. De acuerdo con los portales de noticias cordobeses, la conexión de empresas y negocios a la red de gas natural avanza a un paso mucho más rápido que la conexión de viviendas. Esta discrepancia se suscita más que nada porque la conexión a la red es costosa e implica la toma de decisiones a nivel familiar. Aún cuando se han proporcionado las condiciones para facilitar el acceso -mediante créditos, y el ahora sí confirmado apoyo del gobierno provincial para familias vulnerables-, no todas las personas están en igualdad de condiciones para rápidamente decidir sumarse a la red. En muchos casos la conexión también requiere la adaptación estructural de las casas y la compra de electrodomésticos.

Sobre esto último es que el acceso a la información y la transparencia juegan un rol fundamental. En primer lugar, porque de haberse publicado y socializado el proyecto de manera correcta con las poblaciones de las localidades afectadas, las familias podrían haber decidido planificar con antelación la conexión a la red. En segundo lugar, se evidencia el rol que cumplen los funcionarios gubernamentales a la hora de informar y publicar la documentación referente a un proyecto de este calibre. Esto quedaba en manos del nivel municipal y de sus intendentes, y en muchos casos su accionar para informar a la población fue deficiente -sobre todo considerando que también se han necesitado obras a nivel municipal para garantizar la conexión-.

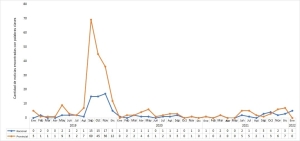

La práctica de la publicación de información como la publicación de documentos no significa ni redunda en una ciudadanía informada. A las iniciativas de datos abiertos y transparencia activa se suman las acciones destinadas a informar a la población, como por ejemplo las consultas públicas. Estos espacios funcionan -o deberían funcionar- como oportunidades para socializar información sobre proyectos y políticas públicas, obtener una devolución de la ciudadanía y trabajar en un proceso de co-creación. Durante los comienzos de la obra de gasoductos troncales, una buena parte de los desafíos identificados tuvo que ver con la falta de consultas públicas -exigidas por ley- y la desinformación general de las personas acerca de los posibles impactos y beneficios del proyecto.

Hacia 2022 no se cuenta con información certera sobre las obras llevadas adelante en las localidades y las consultas públicas que se hayan realizado con vecines. La existencia de estas instancias juegan un rol crucial para la toma de decisiones de la ciudadanía . Especialmente en estos casos cuando es un deber informar sobre el proyecto, advertir de los impactos, aclarar los beneficios y clarificar las alternativas con que las familias contarían para acceder al servicio de gas de red.

En este sentido, aún cuando la obra de Gasoductos Troncales supone un gran avance para la Provincia de Córdoba, y la posibilidad para cerrar las brechas de desigualdad en el acceso al gas natural, todavía relucen los graves problemas respecto del acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Un proyecto de esta envergadura debiera haber contado desde un principio con información clara y concisa para la población, canales de comunicación con la ciudadanía, procesos de adjudicación de obra mucho más transparentes, etc. El proceso aún no ha finalizado, y existe la oportunidad para que el gobierno provincial haga un esfuerzo para transparentar lo que queda por hacer.

Más información

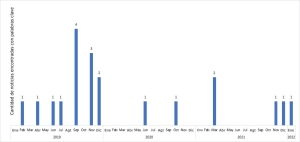

- Gasoductos troncales: realizamos pedidos de información a dependencias de la provincia de Córdoba

- Gasoductos Troncales y la dificultad para acceder a información pública en la provincia

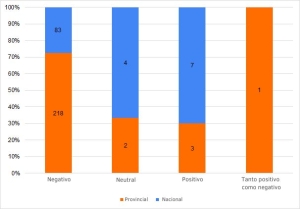

- Con los Gasoductos Troncales concluidos: ¿saldo positivo o negativo?

Autora

Agustina Palencia

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

*Foto extraída de losprimeros.tv